釉變窯的絕品 - 雍正窯變鈞釉三足爐探討

2025-05-20

宋代鈞瓷在清代因雍正皇帝的喜愛,而又一次大放光彩直至今日仍未衰。雍正皇帝因對宋代鈞瓷的美欣賞有加,而於雍正七年命督陶官唐英要做出與宋鈞瓷相仿的瓷器,逐展開清代鈞瓷的輝煌年代。除仿製前朝的器型外,並開發清代特有的器型。

此三足爐高16.8公分、口徑22公分、腹徑25.36公分(見圖一)

稱此爐為絕品,仍是其外觀與內面呈現二種不同效果之窯變釉。外觀為較重之紫紅色,從上而下呈現條狀之垂流至爐底佈滿爐身,近看有間雜藍色釉料隱約可見。內面則紅、藍二色,以藍色為主成條狀垂流至爐底,爐底則浸潤一圈直徑16.5公分、寬約2公分的彩色圈圈,由青翠、松石綠、蟹黃、及淡黑色的釉料混雜其間所組成,而圈內約12.5公分直徑的面積由紅、藍二色混成一片,紅中有藍、藍中有紅卻是粒粒分明,煞是美麗。(見圖二)

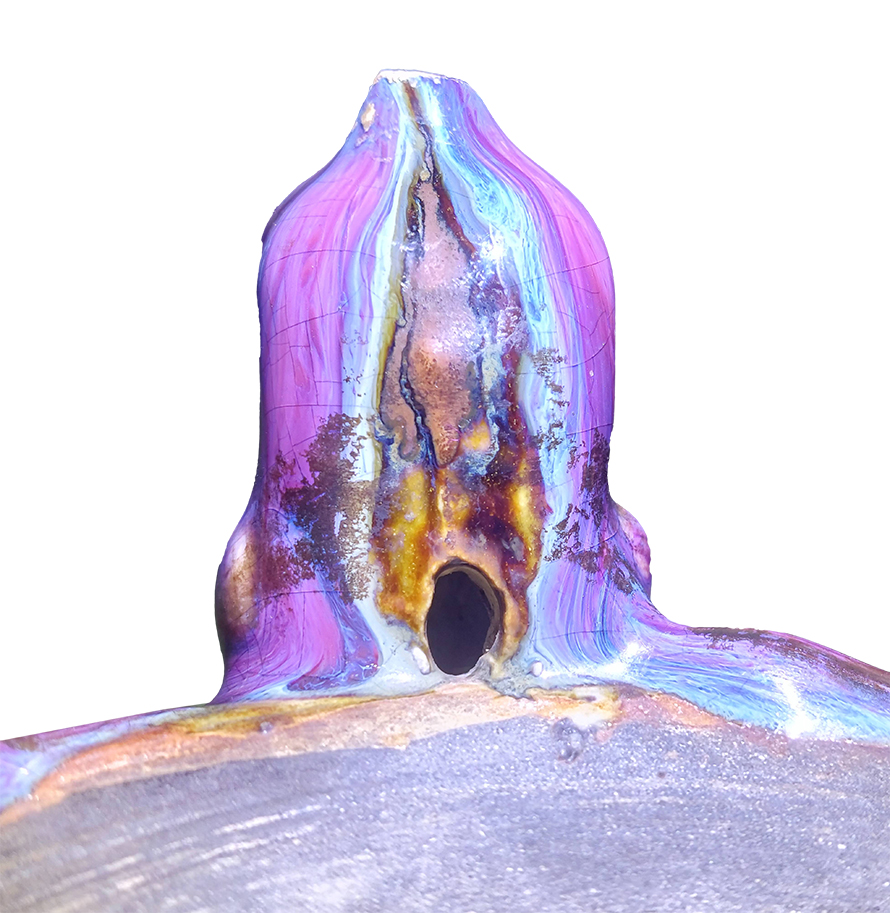

此片混一色的效果亦是雍正窯變釉的特有現象,乾隆以後即不見有此效果出現。而外觀那三足則是由紫紅、藍、月白、咖啡、濃黑相互交纏,各足均呈現不同的效果,甚是漂亮。(見圖三、四、五)

因此此爐所呈現之總體窯變的效果,可說前所未見,亦不見來者可與之比擬。

然而如何認定此爐為雍正之器呢?除上述混成一片之鐵證外,尚有

一、胎體:此三足爐胎體潔白(該三足為部份是空的,內側有挖一小孔,燒窯時透氣用,用以強光照入可見潔白的胎體(見圖六)

胎體不厚但卻堅實沉手,整體做工規整細緻,符合官窯之做法。

二、釉色多樣豐富:本三足爐可見八種顏色,紫紅、藍、松石綠、黑、醬黃(淺褐)、蟹黃、青翠、咖啡等,在窯變釉中一器皿可見如此多的顏色可說是甚為罕見,也有可能是僅見。這也說明雍正早期(開發期)時釉料配方較為混雜,所以有較多的金屬元素(顏色)出現。而後的釉料配方經過不斷的調整及純化,它所呈現的顏色就開始減少了。而顏色中紅色的呈現愈早愈偏紫紅(趨近於宋元鈞瓷之紫紅),愈後面愈偏正紅(如晚清時已屬正紅)。再說醬黃釉,其多表現於口沿處與堆積凸起物處,以雍正時期最多見,乾隆時偶見,乾隆以後就少見或不見了。

三、釉面玉質感(與玻璃質感不同):愈早期愈強烈,因當初開發期內含之瑪瑙是不惜成本的,所以均使用較好的瑪瑙並高比例的添加,因此玉質感(光感)強烈且溫潤,有非常好的手感所以相同的雍正年製的窯變鈞釉器物卻有不同程度的玉質感,原因即在於調整不同的瑪瑙比例所致。

四、垂流感:愈早期之垂流感愈強烈,粗看像絲狀之垂流,細看則為條狀,以乾隆最明顯(絲狀垂流),乾隆以後垂流感愈來愈少,至晚清時已不明顯了。

五、紅藍交溶一片:如上文所述此混一片的效果即使在雍正時期亦不多見,更遑論其他時期了,這也是鐵證之一。

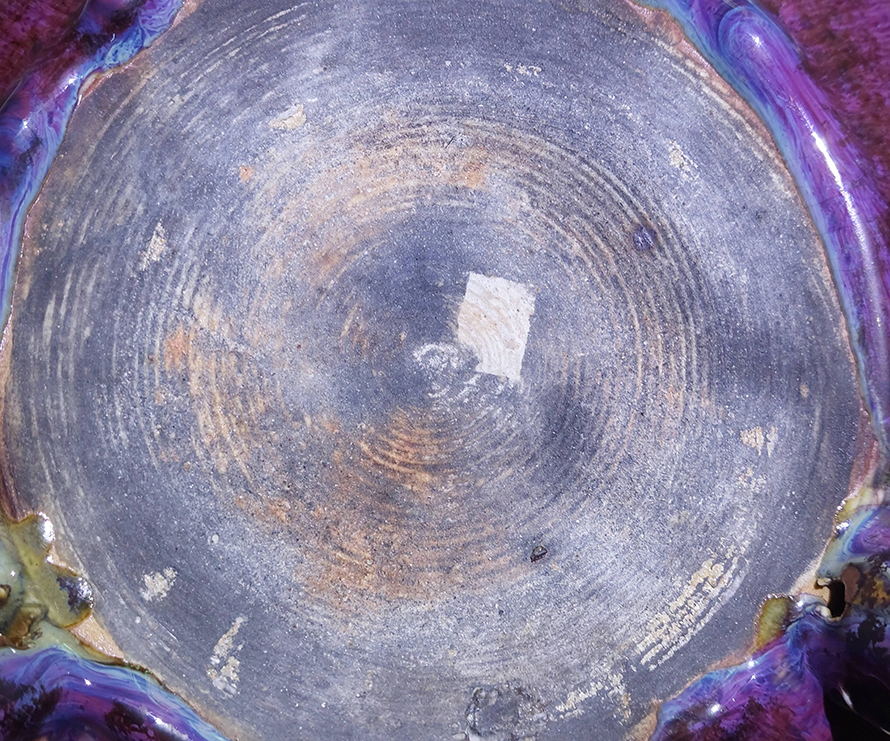

綜上所述之雍正窯變釉特徵本三足爐無一不備,惟爐底無款識(雍正年製),有旋胎紋(見圖七)

很多專家均把此一特徵,判定為雍正民窯器物,但筆者卻有不同的看法。雍正七年皇帝才命唐英燒製仿宋之鈞釉,於隔年十月才將第一批成品十二件呈獻給皇帝,經皇帝認可嘉許後命其繼續燒造。而早期(開發期)燒造時因釉料配方、窯燒溫度、時間等之掌握仍不成熟,所以十窯九不成是必經的過程,且釉料配方及大量的瑪瑙其成本高昂,雖然國家有錢,但仍不能不有所節制,否則恐遭皇帝罪責,所以在這種情況下,創造了「官窯民塔」的權宜方式接受民間的訂單,雖然價格高昂,但當時國富民強,富有人家對宮廷瓷器趨之若騖,並有不少所謂捧場者,因此有不少民間訂單瓷器與官廷瓷器一起製作燒造,如此一來可大幅降低開發成本,因為如果燒製失敗可與民間訂單攤分成本,如果燒製成功則可以用利潤來填補開發費用,如此可說一舉二得。

而當初官與民如何區分呢?民間所訂製之瓷器底部無款識有旋紋且拖較薄之黃褐色底釉而宮廷瓷器則有刻款雍正年製(或大清雍正年製),施較厚之芝麻醬黃底釉,而其他胎、體、釉等工法及用料均與官窯無異,這就是此三足爐的特徵,雖無官窯款識之名,卻有官窯之實,因此應視此三足爐等同官窯,且更勝官窯。

而專家所謂的雍正民窯應不存在,原因很簡單,窯變釉是雍正所創,於雍正八年才有第一批成品出現,當初的釉料配方、窯燒溫度、時間等都是機密且仍在不斷的調整配方及試燒,所以當初的釉料配方及技術是不可能外流的,因為那是會被殺頭的罪責,也沒有民窯業者敢冒此風險燒造仍是機密的窯變釉,且雍正八年至十三年只有短短的五年,在這短時間內是不可能會有民窯出現的,直至清中期(應在乾隆中後期)才有民窯的窯變釉出現,且質量仍與官窯有著很大的區別!而此三足爐的質量 與官窯無異,且更勝官窯,即為明證。